未來中國醫療行業將面臨許多機遇,是徹底解決“看病難”“看病貴“等問題的黃金期。

目前針對公眾的慢性病科普教育,健康管理仍有很大的提升空間。未來中國的醫療模式可能會更側重疾病預防,這不僅需要政府的在相關基礎學科繼續投入,還需要在全民科普方面加大投入。同時,民眾也會逐步向著健康的生活方式過度,目前朋友圈“曬跑”就是例證,這也會吸引資本技術人才向“健康管理”概念行業聚集。未來,以預防為主的醫療模式,生活方式會更加普及。

養老產業待開發

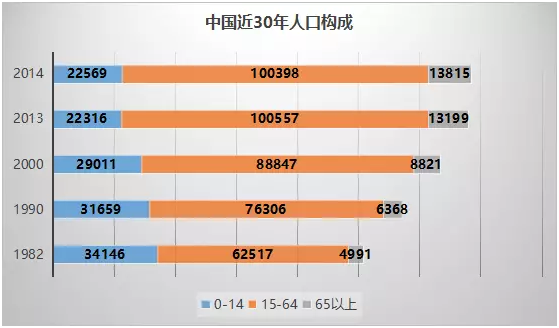

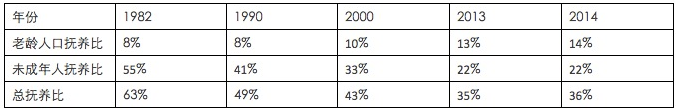

我們先來看以下中國近30年人口構成數據。

單位:萬人 數據來源:中華人民共和國統計局

數據表明:

中國人口老齡化形勢嚴峻。老年人口數量,即65歲以上人口數量快速增加,2014年,老年人數量占比已經超過10%。根據1956年聯合國《人口老齡化及其社會經濟后果》確定的劃分標準,當一個國家或地區65歲及以上老年人口數量占總人口比例超過7%時,則意味著這個國家或地區進入老齡化。很明顯目前中國已經符合了“老齡化“社會的標準,而且未來人口老齡化趨勢會加劇。

全面放開二胎政策的影響

社會資本參與度提高

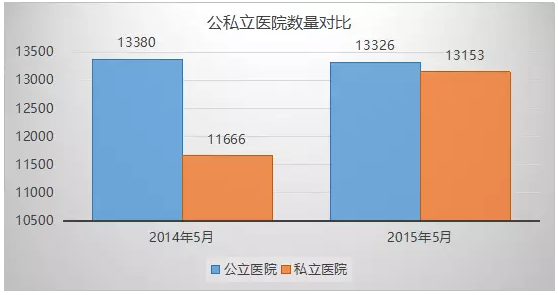

從衛計委發布的數據可以看出,截止到2015年5月,民營醫院的數量“突飛猛進”,在短短的一年時間內增長了1487家。目前,從醫院數量的角度看,民營醫院已經和公立醫院“平起平坐”。

醫療資源集中化分布

數據顯示從2009年到2014年,常住人口流入排名靠前的城市除了熟悉的“北上廣“三大城市群之外,還有鄭州,成都,重慶,廈門和武漢上榜,分別達到了185萬,156萬,132萬,129萬和123萬人。未來,隨著中國城鎮化進程的推進,中國人口會進一步向“三大城市圈“和”五大樞紐城市“聚集。

同時,流出的人口再回歸的可能性也在降低。根據《中國流動人口發展報告2013》,我國流動人口數量大,年齡小,落戶意愿強烈。報告顯示2012年我國流動人口達2.36億,其中流動人口的平均年齡為28歲,并且新生代流動人口中超過七成希望落戶大城市。同時2012年流動人口家庭上一年出生的孩子數量約占全國同期出生數量的1/3,已孕婦女選擇在居住地分娩的比例接近70%。

朝此趨勢發展,未來中國人口會進一步向大城市和特大城市聚集,這就會進一步促使中國醫療資源不均等分布。大城市的醫療資源更多更優,進一步加強對其他城市的比較優勢,進而再次推動了中國人口向核心城市聚集。

分級診療勢在必行

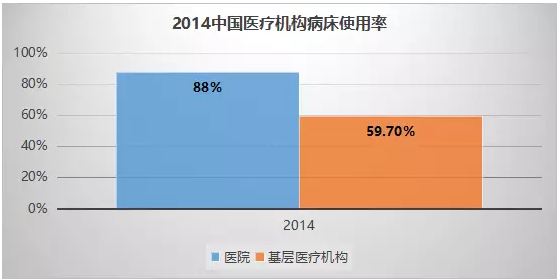

目前中國醫療資源配置不合理,三甲醫院“門庭若市”,其他基層醫院則“門可羅雀”。那么目前基層醫療機構的具體數量和使用率到底如何?可以通過基層醫療機構數量,診療量和病床使用率的橫縱向對比初見端倪。

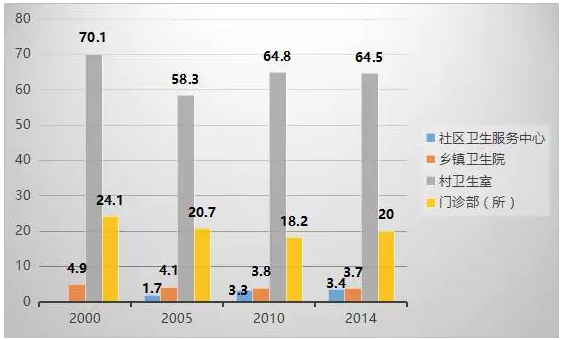

首先,依據《中國衛生和計劃生育統計年鑒》,從醫療機構數量的角度看,從2000年到2014年,我國醫院數量增加了9542家,而基層醫療機構數量減少了82834家。這表明在過去十余年間,從機構數量上看,基層醫療機構在居民診療過程中扮演了更少的角色。

更細分的看,具體到基層醫療機構結構變化,如圖所示(2000年社區衛生服務中心未統計),社區衛生服務中心數量增長很快,而鄉鎮衛生院和村衛生室數量下降很多,這可能與中國人口流動和城鎮化有關系。

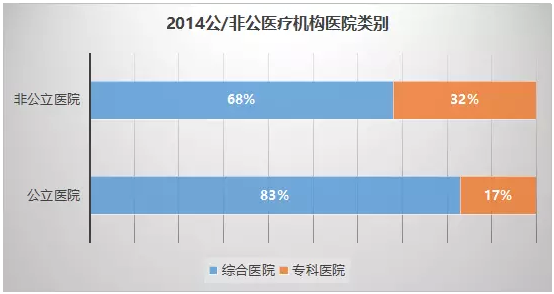

公立醫院做綜合,私立醫院做專科。公立醫院保基本,私立醫院做高端

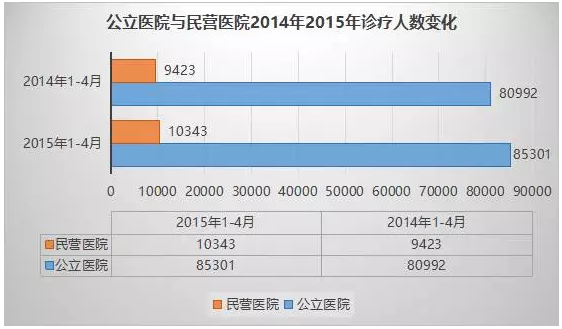

目前,民營醫院在數量上已經與公立醫院旗鼓相當(13153(民營):13326(公立)),雖然在診療人次、醫師力量方面與公立醫院還有不小差距,但是這個差距正在逐步縮小。如圖所示,可以很明顯的看到近十余年來,民營醫院的診療人次增長較快,從2005年診療人次占總診療人次的4.80%提高到了2014年的10.92%。

醫院管理四大趨勢

醫院管理專業化:我國目前醫院管理往往是技術型人才的管理,但是隨著醫藥業務量的提高,規模的擴大,人員的增加,醫院管理已經走向科學化和專業化,因此專業的管理人員進行醫院管理對醫院運營效率的提高和醫療服務的保障都能起到提升作用。因此未來醫院的管理模式可能會外招職業經理人,也有可能通過第三方托管,進行品牌,技術,管理的注入,以此來提高醫院運營效率。

跨部門協同:隨著經濟的發展,社會分工也越來越細化,醫院的科室也隨之增加,例如大一點的醫院科室達到幾十個,具體來講,僅內科就分為呼吸內科,心血管內科,風濕免疫科等十余個學科。科室的增加提高了病人就診的針對性,但是很多疾病是綜合性的,需要多科室的參與和配合,才能完成診療。因此,未來醫院組織結構設計會符合患者需求,即專業的分工與部門的協同相結合。

服務至上管理理念:醫院和其他市場主體一樣是產品和服務的提供者,雖然有其特殊性,但是最終評價者都是消費者即患者。而患者的滿意度來源于兩方面:診療質量和診療服務。診療質量是根本,就是能不能治好病,這也是目前醫院的重心所在;診療服務即治療過程的體驗,這在患者選擇醫院,醫生的過程中扮演了越來越重要的角色,從醫院環境到醫務人員態度多方位的考量,這就對醫院診療服務提出了更高的要求。

未來,醫院經營可能會在保證診療質量的大前提下,優化醫院環境,提高醫務人員服務水平和態度,設計更人性化的診療流程。

醫院開放性提高:隨著信息技術和醫學的進步,醫院也需要跟外部保持同步。例如基因測序,3D器官打印和機器人相關技術的進步,實際上可以為醫院的診療和服務帶來很大的便利,而且未來科技發展速度更快,更加難以預測,因此醫院必須對外部技術進步保持敏感,這樣才能與時俱進,利用科技的進步帶來服務的提升。

目前,國內很多醫院已經引入了信息管理系統,如電子病歷系統,影像信息系統,檢驗信息系統,監護信息系統等,未來相關信息系統的整合和共享也是醫療行業的趨勢之一。

精準醫療勢在必行

精準醫療是新時代的診療模式,美國對精準醫療的定義為是一種新興的,綜合居民基因,環境,生活方式等變量的疾病預防和治療手段。精準醫療通過對患者健康大數據(基因,生活習慣,家族病史和病例)的搜集和分析,進而提出個性化,針對性的治療方式和藥物。這種模式不僅用于疾病治療,更側重疾病的預防。

那么精準醫療對患者來說,意味著什么?醫生給病人提供千篇一律的醫療方案和藥物可能成為過去式。最大的可能是醫生根據患者的基因,生活習慣等因素制定獨特的藥物和方案。這種模式提高了醫療的效率,提高了醫療質量,并且目前已經有相關成功案例可以借鑒:

根據美國政府官網提供的信息,19年前,年僅8歲的威廉·埃爾德就被診斷患有囊腫性纖維化(CF),這種疾病即使在今天也沒有有效的治療手段。因此患有囊腫性纖維化(CF)患者的預期壽命都非常短,但是通過接受Kalydeco,一種專門為他的癥狀所設計的療法,加上藥物治療,直到今天威廉還活著。

除此之外,精準醫療在重大疾病預防上會帶來很大的幫助。例如,根據美國國家癌癥研究院報告顯示,13%的女性可能患乳腺癌,而帶有BRCA1或BRCA2基因的女性患有乳腺癌的可能性提高到了85%。通過基因檢驗可以對特定女性進行預防措施,如更高頻次的鉬靶和核磁共振檢驗,絕育等。

現階段,多國的精準醫療目標均聚焦于癌癥治療。由于精準醫療聚焦于分子層面的病理研究,因此需要國家和社會各界的參與推動。美國在今年9月已經發布了《精準醫療集群項目——建立21世紀醫學研究基金會》白皮書。而中國目前已經成立中國精準醫療戰略專家組,并有望將精準醫療列入國家“十三五”科學發展規劃。

那么精準醫療未來會帶來哪些改變?首先,精準醫療需要大量的患者信息數據作為基礎,因此未來全國性的醫療信息平臺有可能會實現,這樣有利于居民健康數據信息的集中搜集,處理和分享。其次,醫療成本可能會有變化:一方面,由于個性化藥物,醫療效率得到優化,因此潛在的藥物副作用會降低,住院率會下降,最終會體現在醫療成本的下降;

另一方面,精準藥物不再具備普適性,未來精準藥物的市場空間會更小,因此制藥環節的規模效應減少,藥物成本可能上升。最后,精準醫療不僅會重塑醫療行業,還會促進其他相關產業的發展。如大數據,移動終端,可穿戴設備和智能計算產業等。

醫療相關技術應用前景大

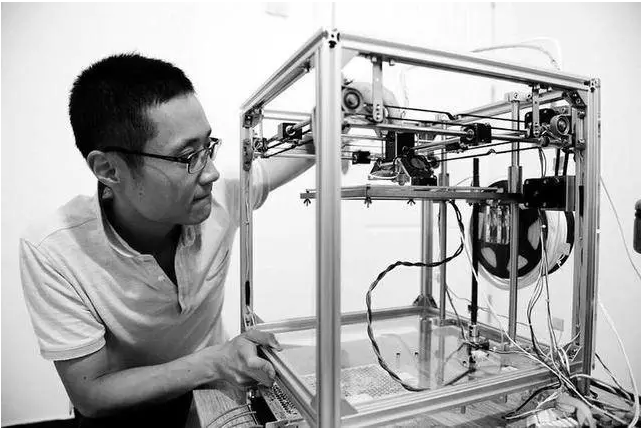

3D打印器官:據衛生部統計,中國器官移植的等待者和器官捐獻者的比例為150:1,器官缺口非常大,過去以死囚器官作為主要供給的方式也與現代觀念相沖突。但是3D器官打印技術給器官移植等待者帶來了曙光。

3D打印是以數字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可粘合性材料,通過逐層打印的方式來構造物體,這一技術經常用于模具制造,工業設計。根據媒體報道,目前3D打印已經可以制作耳朵,腎臟甚至血管等器官,雖然還不能馬上利用到臨床,但是已經為臨床利用打下了扎實的基礎。

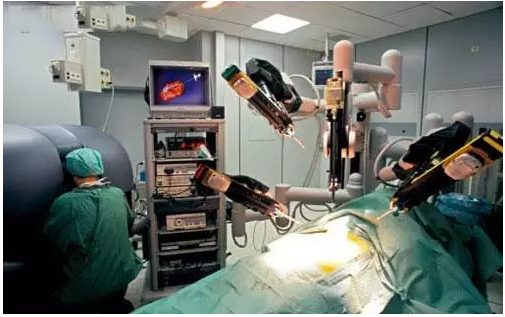

機器人手術:健康機器人“大白”的形象深入人心,實際上在現實生活中,機器人已經接入到醫療服務的很多環節,例如美國“達芬奇”手術系統。“達芬奇”是一種機器手臂,能夠在醫生控制臺的指揮下進行外科手術。機器人手術可以提高手術的精確度,創傷更小,因此恢復期更短,同時減少了醫生的體力活動,對醫生眼力和手腕的要求更低,因此手術成功率更大。

目前已經廣泛應用于心臟外科和前列腺切除術當中。但是目前醫療機器人只是醫生的一種治療“手段”,未來隨著信息技術和相關技術的發展,大量的歷史病例可以存入機器人信息庫,可能會出現機器人比醫生“更有經驗”的進行診斷和治療。

結束語

隨著我國經濟的發展,政府個人醫療衛生投入的增加,未來中國醫療行業將面臨許多機遇,是徹底解決“看病難”“看病貴“等問題的黃金期,是建立健全醫療行業秩序,規則的關鍵期,不論未來會如何發展,都值得我們每一個人關注。